글/ 정윤희 (문화평론가, 책문화생태학자)

스웨덴 왕립과학원은 10월 13일(현지시간) 조엘 모키르 미국 노스웨스턴 대학교 교수, 필립 아기옹 프랑스 인시아드 및 영국 런던 정치경제대학교 교수, 피터 호위트 미국 브라운 대학교 교수가 노벨경제학상을 수상했다고 발표했다.

올해 노벨경제학상 수상자로 선정된 3명의 경제학자들은 ‘혁신 주도형 경제성장을 설명한 공로’로 선정됐다.

조엘 모키르 교수는 기술 발전을 통한 지속적 성장의 전제조건을 규명했고, 필립 아기옹 교수와 피터 호위트 교수는 창조적 파괴를 통한 지속성장 이론으로 노벨경제학상을 받는다.

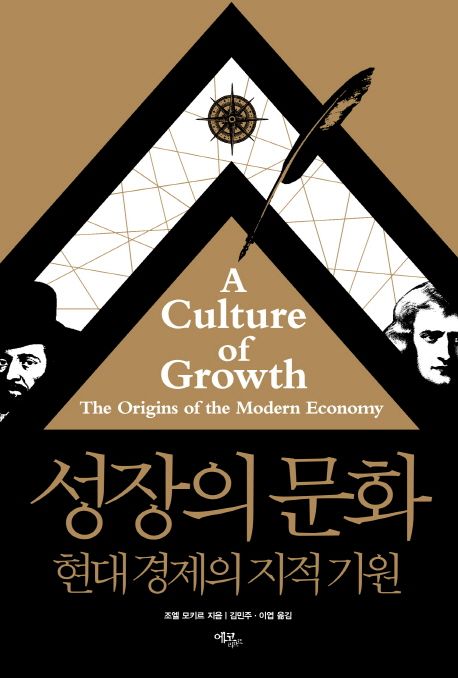

조엘 모키르(Joel Mokyr) 교수는 2016년 《A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy》를 출판했다. 한국엔 김민주 리드앤리더 대표의 번역으로 《성장의 문화》(에코리브르)라는 제목으로 2018년에 출간됐다.

모키르는 산업혁명이 일어나기 이전까지의 유럽과 아시아 일부 지역(특히 중국 등) 사이에 존재하던 문화적 차이가 기술 혁신과 경제 성장을 지속 가능하게 만드는 분기점이었다고 본다.

즉 제도나 자본 축적만으로는 충분치 않으며, 지식 생산, 지식 확산, 지식에 대한 신뢰와 같은 문화적 토대가 경제 발전에 필수적이라는 것이다.

모키르는 이러한 문화적 기반이 구축된 뒤 제도적 여건과 자본 축적이 결합되어 산업혁명을 가능하게 했다고 본다. 문화가 먼저 변해야 제도가 그 위에 자리 잡을 수 있다는 인과관계 해석이다.

K-컬처의 성장도 ‘문화가 경제를 이끈다’는 원리 위에 있다. 모키르는 산업혁명의 근원을 기술이나 제도보다 인간의 사고방식, 즉 지식과 혁신을 대하는 문화적 태도에서 찾는다.

그는 유럽이 산업혁명을 이룰 수 있었던 이유를 ‘지식을 축적할 가치가 있다’는 믿음과 ‘새로운 생각을 검열하지 않는 문화’ 때문이라고 본다. 즉 진보에 대한 신념과 열린 아이디어 시장이 경제의 방향을 바꾸었다는 것이다.

이 관점을 K-컬처에 대입하면 한류의 세계적 성공은 문화적 상상력과 개방성의 산물임을 알 수 있다.

K-팝, K-드라마, K-영화, K-웹툰, K-출판 등은 “창의적 실험을 사회가 허용하고 지지하는 문화” 속에서 태어났다. 이는 조엘 모키르가 말한 ‘지식의 문화’곧 성장을 가능하게 하는 정신적 토대와 일맥상통한다.

유튜브, OTT, 웹툰 등은 모키르가 말한 ‘아이디어 시장’이다. 전 세계 창작자와 소비자가 실시간으로 교류하며 새로운 트렌드를 만든다. 창작자들은 시장 속에서 끊임없이 자극을 받고, 다시 그것을 재해석해 내보내는 순환 구조를 만든다. 이러한 ‘문화의 피드백 루프’가 바로 지속적인 성장 동력이다.

결국 조엘 모키르는 산업혁명 당시 지식에 대한 신뢰와 실험정신이 산업사회를 열었듯이, 문화적 다양성과 창의적 실험을 기반으로 세계 문화경제의 새로운 중심이 되고 있다.

이제 K-컬처의 다음 단계는 ‘한류의 확장’이 아니라 ‘지식문화의 진화’이다. 문화콘텐츠를 수출하는 데서 나아가, 세계 시민이 한국의 사상·문학·가치관을 통해 서로 배우고 성장하는 생태계를 만드는 것, 그것이 바로 모키르가 말한 “성장의 문화”를 21세기 버전으로 실현하는 길이다.

즉, K-컬처의 미래는 산업이 아니라 문화 그 자체에 있다. 문화가 경제를 이끌고, 경제가 다시 문화를 확장시키는 선순환 — 이것이 조엘 모키르가 말한 성장의 문화이며, 오늘날 한국이 세계에 보여주고 있는 가장 생생한 사례다.

K-컬처의 화려한 외연이 음악·영상 등 시각적 콘텐츠라면, 그 내면의 근육은 ‘읽기와 쓰기’에서 비롯된다. 모키르가 산업혁명의 배경으로 지적한 ‘지식에 대한 신뢰’와 ‘아이디어의 개방적 교류’는 바로 책이라는 매개체를 통해 구체화되었다. 인쇄술의 발전이 사상의 유통을 확장시켰듯, 오늘날 출판과 독서의 문화는 새로운 지식 순환의 플랫폼이 되고 있다. 이러한 맥락에서 출판을 포함한 책문화는 K-컬처의 뿌리이자 지식문화의 핵심 축이다.

‘한국적인 이야기’를 세계적 언어로 바꾸는 과정은 K-컬처의 본질과 맞닿아 있다. 실제로 많은 K-드라마와 영화의 원작이 책에서 출발했고, 웹소설·웹툰이라는 새로운 형식도 ‘읽기 문화의 확장판’이다. 모키르가 말한 ‘아이디어의 시장’이 디지털 시대에 다시 활짝 열리고 있는 셈이다.

도서관, 동네서점은 K-컬처의 또 다른 생산지로 기능한다. 책을 통해 지식을 교류하고, 작가와 독자가 만나는 공공의 장이야말로 ‘성장의 문화’가 실현되는 구체적 현장이다. 한 사회가 독서와 출판을 얼마나 지속적으로 지원하고, 책을 중심으로 공론장을 유지하느냐는 그 사회의 문화적 역량을 가늠하는 잣대다.

결국 K-컬처의 지속가능한 성장은 책문화의 토대 위에서 가능하다. 읽는 사회, 토론하는 사회, 기록하는 사회가 바로 창의적 문화산업의 배경이 된다.

책은 미래의 아이디어를 발화시키는 문화적 장치다. K-컬처가 세계와 만나는 다음 무대는 바로 ‘책문화의 세계화’일 것이다.

한국의 사상, 문학, 철학, 출판문화가 세계와 지식을 나누는 과정이야말로 21세기형 ‘성장의 문화’의 완성이다.