글/ 정윤희 (문화평론가, 책문화생태학자)

2025년 노벨문학상의 영예는 헝가리의 작가 라슬로 크라스나호르카이(László Krasznahorkai, 1954년 출생)에게 돌아갔다.

노벨위원회는 라슬로 크라스나호르카이를 “종말의 공포 속에서도 예술의 힘을 증언한 비전의 작가(for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art)”라고 평했다.

그는 헝가리 최초로 2015년 맨부커 인터내셔널 부문 수상 작가이자, 헝가리 현대문학의 대가로 불리며, 동유럽 문학의 거장으로 평가받아왔다. 2002년 노벨문학상을 수상한 '케르테스 임레'에 이어 23년만에 두 번째 헝가리인 수상이다.

대표작 '사탄탱고(Sátántangó)'는 1985년에 쓴 장편으로 작가로서의 명성을 알린 작품이다. 이 소설은 공산주의가 붕괴되어가던 1980년대 헝가리, 해체된 집단농장의 황폐한 마을을 배경으로 한다.

가난과 불신, 무기력 속에 침몰하던 사람들 사이에 이상한 소문이 돈다. 1년 반 전 죽은 것으로 알려졌던 이리미아스가 돌아온다는 것이다. 그는 마을 사람들에게 구원처럼 여겨지는 존재다. 카리스마 넘치는 그의 귀환 소식에 사람들은 절망적인 현실에서 벗어날 수 있으리라는 희망에 들뜨지만, 동시에 설명할 수 없는 두려움과 불안을 느낀다. 종소리 없는 종소리, 보이지 않는 거미줄 같은 공포가 마을 전체를 뒤덮는다. '사탄탱고'는 혼돈의 한가운데에서 인간의 욕망과 믿음, 그리고 자멸의 본능을 그로테스크하게 포착한다.

한국에서는 2018년 5월 조원규의 번역으로 알마 출판사를 통해 '사탄탱고'가 처음 소개되었다. 그전까지 크라스나호르카이는 유럽 문학 연구자들 사이에서 알려져 있었고, 번역본을 계기로 그의 문학이 한국 독자들에게 알려졌지만 대중적으로 많이 알려지지 않았다.

대표작 '사탄탱고'는 인간이 끝없는 절망 속에서도 어떻게 스스로를 속이며 살아가는지를 보여준다. 비가 멈추지 않고 내리는 마을의 풍경은 이미 붕괴한 세계를 상징한다. 그 속에서 사람들은 희망을 빙자한 환각 속에 빠지고, 구원의 이름으로 다시 타락해간다. 크라스나호르카이 문장의 특징은 한 문장이 몇 페이지를 넘길 정도로 길고, 마침표를 잃은 채 이어진다. 그 문체 속에는 작가로서의 관찰과 기록의 강박이 흐른다.

소설 '사탄탱고'의 문장을 보자.

“그는 모든 것을 주도면밀하게 관찰하고 기록하기로 마음먹었다. 아무리 하찮은 세부라도 놓쳐선 안 되었다. 중요하지 않아 보인다고 간과하는 것은 몰락과 질서 사이에 놓인 흔들리는 다리 위에 아무런 대책 없이 서 있다고 고백하는 것이나 다름없기 때문이다. 아무리 사소한 것이라도, 담배 부스러기나 야생 거위가 날아간 방향이나 별 뜻 없어 보이는 사람들의 행동 같은 것들도 그 연결을 집요하게 추적하고 관찰해야 했다. 그래야만 자신도 어느 날 갑자기 흔적 없이 사라져서 저 끊임없이 무너져가는 질서의 말 못할 포로가 되지 않을 수가 있는 것이다.” (사탄탱고, 88쪽)

이 문장은 크라스나호르카이 문학의 핵심을 압축한다. 몰락해가는 세계 속에서도 질서를 붙잡으려는 필사의 관찰, 무너지는 인간성을 끝까지 기록하려는 의지. 작가의 윤리이자 인간의 마지막 저항이다.

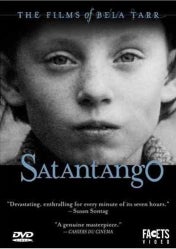

특히 이 작품은 헝가리의 거장 벨라 타르(Béla Tarr) 감독에 의해 1994년 영화로 제작되었다. 영화 '사탄탱고'는 무려 7시간 30분에 달하는 러닝타임(438분)으로 인내를 요구한다. 세계 영화사에서 ‘시간’을 예술의 본질로 끌어올린 작품으로 손꼽힌다.

벨라 타르는 크라스나호르카이의 서사를 흑백의 긴 롱테이크로 재현하며, 절망과 침묵, 그리고 인간의 느린 붕괴를 영상 언어로 옮겼다.

우리는 이 영화를 ‘본다’라기보다 ‘견뎌낸다’가 더 맞는 표현일 것이다. 요즘처럼 쇼츠에 익숙한 사람은 이 영화를 견뎌내기 힘들지 않을까. 그러나 그 견딤 속에서 우리는 인간 존재의 무게와 허무, 그리고 미세한 희망의 잔광을 본다.

벨라 타르는 “우리는 절망을 보여주려 한 것이 아니라, 인간이 얼마나 오래 절망 속에서 버틸 수 있는가를 보여주려 했다”고 말했다. 이는 크라스나호르카이의 문학적 신념과 닿아 있다.

소설 '사탄탱고'의 문학적 세계와 영화 '사탄탱고'의 영화적 리듬은 서로를 비추며 인간 존재의 밑바닥을 탐색한다.

소설은 언어의 반복으로, 영화는 이미지의 반복으로 인간의 타락과 구원을 그린다. 책이 시간의 감옥을 언어로 묘사한다면, 영화는 그것을 실제 시간의 흐름으로 체현한다.

인간은 절망 속에서도 여전히 구원을 믿을 수 있는가?

신뢰가 흔들리고 인간의 존엄이 상실된 지금 우리가 사는 세계에서 '사탄탱고'는 먼 나라의 이야기가 아니다. 소설과 영화에서 보여주듯 우리는 비가 내려 엉망이 되어버린 진창 위를 걷고 있으면서도 절망과 희망을 동시에 움겨쥐고 있지 않은가.

그러나 그 속에서도 누군가는 탱고를 추고, 누군가는 기록을 하며, 누군가는 책을 읽는다. 그 행위들이 바로 희망이 없을 것 같은 절망 속에서 인간을 인간이게 하는 힘을 보여준다. 문학은 이렇게 절망을 통과해 인간을 다시 믿어보게 한다.

'사탄탱고'의 마지막 장면처럼 세상의 진창 속에서도 인간은 여전히 춤을 춘다. 어둠의 시간 속에서 희망의 빛을 찾듯이.

라슬로 크라스나호르카이의 노벨문학상 수상 소식이 알려지자 국내 서점가에서도 소설을 찾는 독자들이 늘어나 단숨에 종합베스트셀러 1위를 차지했다. '사탄탱고', '저항의 멜랑콜리', '세계는 계속된다', '서왕모의 강림', '라스트 울프', '뱅크하임 남작의 귀향' 6권이 번역출간되어 판매되고 있다.

문학적 사유를 할 수 있는 작품이기에 라슬로 크라스나호르카이의 소설을 읽는 시간이 무척 기다려질 것이다.