글 / 김민주 (도시탐험가)

광화문광장의 새로운 모습

2022년 8월 광화문광장이 확장된 모습을 드러냈다. 2008년에 광화문광장이 세종대로 가운데에 조성된 지 14년만이다. 중앙의 광장을 사이에 두고 자동차들이 양쪽으로 쌩쌩 달렸는데 이제는 광장의 서편이 세종문화회관 쪽과 연결되어 행인들의 접근성과 쾌적성이 훨씬 나아졌다. 제대로 된 광장(廣場; plaza, square, piazza) 느낌이다.

이번에 재개장한 광화문광장을 방문한 경험이 있는 27개국 외국인 869명을 대상으로 2022년 8월에 서울관광재단이 만족도를 조사했더니 98.2%가 만족한다고 답했다. 재개장 이전에 비해 만족스럽다고 평가한 이유로는 공원공간/보행환경/휴게편의공간/접근편의성 개선을 들었다. 내국인의 만족도는 약간 낮지만 86.3%로 여전히 높았고 재방문 의사를 밝힌 사람도 87.2%에 이르렀다. 광장 재개장은 일단 성공으로 보인다.

광장을 둘러싼 광화문앞길에는 정말로 많은 이야기들이 스며들어 있다. 1394년에 조선 태조가 한양을 도읍으로 정하고 경복궁을 지은 지 630년이 되어간다. 그후 왕자의 난, 임진왜란, 고종의 경복궁 중건, 일제강점, 해방, 한국전쟁, 건국을 거치면서 경복궁과 광화문, 광화문앞길은 소실, 중건, 훼손, 복원을 거듭한다. 해방 이후에도 군사정권 시대, 문민정권 시대에 따라 광화문 주위 환경은 모습을 바꾸었다. 하지만 우리는 광화문광장에 그저 놀러만 갈뿐 숨겨진 역사의 흔적을 찾는 데에는 게으르다.

필자는 2022년 9월에 세종대로에 위치한 어느 기관에서 ‘광화문거리의 어제와 오늘’이라는 주제로 강의를 했다. 물론 강의 준비를 위해 광화문에 스무 차례 답사했고, 관련된 책도 많이 읽었다. 또 필자의 역사문화 모임인 ‘컬쳐클럽’과 함께 광화문광장을 중심으로 시계 방향으로 빙그르르 투어를 하며 해설도 했다. 그렇게 집약된 지식을 토대로 하여 쓴 글을 여기에 소개하려 한다.

궁금한 여러 질문

광화문과 광화문앞길에 대해 어떤 점들이 궁금한가?

O 왜 북악산이 광화문의 정북에 있지 않나?

O 북악산 오른편 뒤에 삐죽 나온 산 봉우리는 무엇인가?

O 광화문의 ‘광화’는 어떤 뜻일까?

O 광화문 이름을 과연 정도전이 지었을까?

O 광화문의 좌우에는 왜 해치를 두었을까?

O 지금 광화문 바로 앞에서는 무슨 공사를 열심히 하고 있을까?

O 광화문사거리에 황토마루(黃土峴)가 있었다는데 지금 어디에 해당되나?

O 경복궁은 현재 유네스코 세계유산인가 아닌가?

O 광화문앞길은 왜 해방 후 세종로로 이름이 바뀌었을까?

O 현재 세종대로는 어디부터 어디까지일까?

O 육조거리에 자리 잡았던 육조는 현재 어떤 정부 부처에 해당되나?

O 광화문 지하도는 누가 주도해 언제 만들었나?

O ‘새문안로’는 왜 이름이 그렇게 지어졌을까?

O 사직로의 ‘종교교회’ 이름이 좀 이상하게 보이지 않나?

O 어느 나라 대사관 자리가 100년 이상 그대로 있나?

미당 서정주가 1955년에 발표한 시 <광화문>의 앞부분을 보자.

“북악(北岳)과 삼각(三角)이

형과 그 누이처럼 서 있는 것을 보고 가다가

형의 어깨 뒤에 얼굴을 들고 있는 누이처럼

서 있는 것을 보고 가다가

어느 새인지 광화문 앞에 다다랐다.”

광화문광장에서 북쪽을 향해 보면 앞의 큰 산이 해발 342m의 북악산(백악산, 342m)이고 그 뒤로 삐죽 나온 산이 북한산(삼각산)의 보현봉이다. 북한산에서 가장 높은 곳이 해발 836m의 백운대이고, 이어 인수봉, 만경대지만 광장에서는 보현봉(722m)이 보인다.

서정주는 북악산과 보현봉을 다정한 오누이로 바라봤지만. 이토 히로부미는 서울에 와서 이 정경을 보고 만족스러워 크게 웃었다고 한다. 북악산을 조선으로, 삐죽 나온 보현봉을 일본으로 보았던 그는 일본이 조선을 먹으려고 굽어본다고 여겼기 때문이다.

광화문앞길의 다양한 이름과 기능

우리가 말하는 광화문앞길은 광화문에서 숭례문을 거쳐 서울역까지 이르는 세종대로의 북쪽 일부에 해당된다. 광화문에서 광화문사거리까지 거리를 지칭하는 이름은 역사적으로 정말 다양하다.

육조거리, 육조가, 육조대로, 육조앞길, 관아거리,

궐문앞길, 경복궁전로(前路), 경복궁대로, 해태앞, 비각앞,

광화문앞길, 광화문전로, 광화문전통(前通), 광화문통(通),

세종로, 세종대로

조선시대에는 현재 행정부에 해당하는 육조(이조, 예조, 호조, 병조, 형조, 공조)를 비롯하여 의정부, 삼군부, 사헌부가 육조거리에 자리잡고 있었다. 또 왕의 대궐인 경복궁 앞이라 하여 궐문앞길이라 불리기도 했고 경복궁의 정문인 광화문 앞 큰길이라 하여 광화문대로라고도 불렀다.

육조거리의 너비는 얼마나 되었을까? 조선시대에 소로는 11척, 중로는 16척, 대로는 56척이었다. 당시에 1척은 31.22cm에 해당되었다. 그런데 육조거리는 큰 길의 세 배인 168척으로 만들었으니 52.45m에 해당된다. 이런 너비는 당시 다른 나라의 대로와 비교하더라도 매우 넓었다. 19세기 후반 나폴레옹 3세 시대에 조성되었던 파리에 뻥뻥 뚫린 오스만대로에 견줄 만했다.

조선시대 육조거리에는 과연 어떤 일들이 벌어졌을까? 주요 관아들의 앞마당이라서 관리들이 이 길로 바삐 지나다녔을 것이다. 임금이 외부활동을 마치고 궁궐로 돌아가면서 전교를 내리기도 했다.

외국에서 사신이 오고 나갈 때 육조거리를 사용했다. 또 임진왜란 이전에는 무과 시험을 이곳에서 치렀는데 부근에 사는 사람들에게는 볼 만한 구경거리였다. 근처에 육의전 시장도 있었고 사람 왕래가 많았으므로 육조거리에서 죄인 형벌을 집행하기도 했다.

억울한 일을 당한 사람들이 관아와 궁궐 앞에 와서 무죄를 호소하기도 했다. 육조거리에는 여유 있는 사람들이 많았으므로 아기를 유기하기도 했다. 그전에는 민가가 없었으나 18세기 중반 이후 들어서는 육조거리에 불법 민가가 들어서기 시작했다.

조선 말기에 광화문앞길을 외국어로는 어떻게 표현했을까? 궐 앞의 큰길이라 하여 ‘Palace Boulevard’라 표현했다. 불러바드(Boulevard)는 가로수가 양쪽에 있는 넓은 도로를 말한다. 경복궁 앞 대로라는 의미로 ‘Broad Street in front of Kyengpok Palace’ 또 정부관아들이 많아서 이탈리아어로는 ‘Via dei Ministeri’라 표기했다.

일제강점기에는 광화문통(通)이라 불렸는데 해방 후 1946년에 세종로로 바뀌었다. 세종이 위대한 왕이라서 그냥 세종로 이름이 붙은 게 아니다. 세종이 경복궁 서쪽의 준수방에서 태어났고 경복궁 근정전에서 즉위했다.

또 태종이 왕자의 난이 벌어진 경복궁을 기피하고 창덕궁에만 머물렀지만, 세종은 즉위 후 경복궁을 법궁(法宮)으로 인정하고 전각을 많이 세워 세종 8년 1426년에 자신의 거처를 창덕궁에서 경복궁으로 옮겼다. 그리고 집현전 수찬의 의견을 받아 들여 광화문 이름도 정했다. 정도전이 이름 지었던 정문(正門)이라는 이름을 버린 것이다. 광화문(光化門)은 임금의 큰 덕(德)이 온 나라를 비춘다는 의미다.

이처럼 경복궁을 비롯해 바로 앞에 육조거리가 제대로 자리잡은 데에는 세종의 역할이 지대했다. 따라서 해방 후 세종로라는 이름이 정해진 것도 무리가 아니다.

광화문사거리부터 숭례문까지의 거리를 일본인들은 태평로라 불렀다. 조선시대에 명나라 사신들이 오면 묵었던 태평관이 숭례문 근처에 있었기 때문이었다. 태평관 표지석은 신한은행 본점 뒤편에 있다. 조선시대에는 광화문사거리에 황토마루(黃土峴)가 있어서 평지가 아니었다. 한일병합이 되자마자 일본인들은 황토마루를 평지로 만들고 덕수궁 규모를 줄여 광화문사거리와 숭례문을 연결하는 태평로를 만들었다.

서울역에서 숭례문까지는 원래 남대문로의 일부였다. 2010년에 세종로와 태평로 그리고 서울역~숭례문 구간의 남대문로를 합쳐서 세종대로 이름을 붙였다. 세종로는 길이가 600m인데 반해 세종대로는 총 2.1km다.

경복궁과 광화문앞길의 풍수지리

광화문앞길로 들어가기 전에 한양이 어떻게 조선의 수도가 되었는지 먼저 이야기를 해보자. 1392년 태조가 조선을 건국하고서 고려의 개경에 머물 것인지 아니면 다른 곳으로 천도할 것인가에 대해 갑론을박 토론을 했다.

개경은 이미 기가 쇠했고, 고려 문중 세력들이 여전히 힘을 발휘하고 있었으므로 제외되었다. 도라산, 선고개, 불일사, 무악을 비롯해 일곱 군데 후보 중에서 계룡산으로 일단 정해 1393년에 궁궐 건축 작업을 시작했다.

하지만 계룡산이 너무 남쪽으로 치우쳐져 있다는 우려가 커지면서 한양의 무악이 부상했다. 개국공신 하륜이 안산을 주산으로 하여 연세대, 이화여대, 신촌 지역에 도읍을 만들자는 것이었는데, 무학대사와 정도전은 이곳 터가 좁기 때문에 지금의 광화문 지역에 도읍을 정하자고 있다. 그런데 무악대사는 인왕산을 주산으로 하여 동향으로 도읍을 만들자면서 북악산(백악산)과 남산을 좌청룡 우백호로 삼자고 주장했다.

반면에, 정도전은 북악산을 주산으로 하여 남향으로 하여 인왕산과 낙산(낙타산)을 좌우에 두자고 주장했다. 특히 한북정맥의 북한산과 한강 건너 한남정맥의 관악산을 기본 축으로 하여 경복궁 궁궐을 남향으로 짓자고 했다.

무학대사의 인왕주산설, 정도전의 백악주산설이 정면 대립한 것이다. 무학대사는 우선 낙산이 높지 않아 허약할 뿐 아니라, 관악산은 봉우리가 불길 모양이고 목면산(남산)은 불쏘시개를 한다며 백악주산설을 거부했다. 그러면서 이렇게 엄중 경고했다. “관악산의 화기로 2백 년 안에 화를 입을 것이며 5대 이내에 왕위 찬탈의 화를 입을 것이다”라고.

결국 정도전의 백악주산설이 최종 채택되었다. 하지만 무학대사의 경고를 의식하여 여러 보완 조치를 취했다. 광화문에서 남쪽으로 130m까지는 관악산 방향으로 길을 조성하되 그 다음부터는 방향을 약간 동쪽으로 틀어 길을 좁혀 나갔다. 그리고 지금 광화문사거리에는 다소 높은 황토마루가 있었는데 이를 평지로 만들지 않았다. 청계천 바닥을 준설하면 나오는 흙을 옮겨 황토마루를 오히려 높이는 데 사용했다.

이외에도 숭례문을 북한산~관악산 축에서 벗어나게 하여 약간 서쪽에 세웠다. 또 숭례문 바로 옆에 남지(南池)라는 큰 연못을 만들었다. 현재 남지 흔적은 남아 있지 않다. 숭례문에 내걸린 편액(현판)은 다른 문의 편액과는 달리 글자가 가로가 아니라 세로로 세워져 있다. 우뚝 서서 관악산의 화기를 호기 있게 누르기 위해서다.

경복궁내 큰 연못을 거느린 경회루는 국가 경사나 사신을 접견하기 위한 연회용 목적이 컸지만 화재가 나면 불을 끄기 위한 부수적 목적도 있었다. 고종 때에는 광화문 앞의 양편에 해치(해태)상을 세웠는데 해치는 물을 뿜는 바다 영물이었기 때문이다. 이처럼 무학대사의 관악산 화기설을 억누르기 위해 정말로 많은 억제 장치를 여기저기 심어 놓았다.

광화문과 앞길의 변천

임진왜란이 발발하자 광화문에는 큰 변화가 생겼다. 선조가 한성을 떠나 의주로 가버리자 일본군은 흥인지문으로 진입해 경복궁과 광화문을 불태운다. 광화문은 돌로 된 석축과 나무로 된 문루로 되어 있었는데 상층부의 목조 부분은 타버린다.

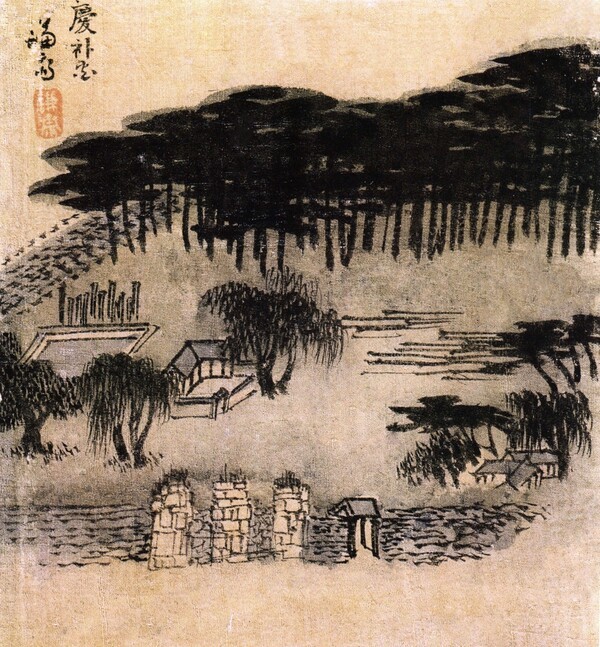

19세기에 겸재 정선이 그린 '경복궁도' 그림을 보면 문루는 사라지고 석축만 남아 있다. 그래서 선조 이후 고종까지의 왕들은 창덕궁이나 경희궁(경덕궁)에서 정사를 돌봤다.

태조 때 조성한 경복궁은 390칸으로 시작했다. 세종 이후 전각을 늘렸으나 임진왜란 때 대부분이 소실되었다. 1863년 고종이 왕위에 오르자 아버지 대원군은 야심 차게 경복궁 중건에 나서서 7,481칸까지 크게 늘렸다. 하지만 일제강점기 들어 1915년에 조선물산공진회를 연다며 4,000칸을 뜯어냈고, 2년 후에 창덕궁에 불이 나자 경복궁 전각을 창덕궁으로 뜯어갔다.

1912년에 황토마루를 평지로 만들어 광화문사거리에 너비 100m의 광화문광장을 조성하고 너비 27m의 태평통 길도 1km 만들었다. 그리고 1925년 조선총독부를 경복궁 내에 거창하게 건설하며 앞을 가리는 거추장스러운 광화문을 2년 후에 아예 해체하여 지금의 국립민속박물관 앞에 재조립해 세워두었다.

더구나 조선총독부와 남산의 조선신궁을 주축으로 삼아 광화문앞길의 축으로 동쪽으로 3.75도 바꾸어버렸다. 축의 중간에 경성부청(지금의 서울시청)도 건설했다. 이 잘못된 축은 박정희 시기에도 그대로 유지되었고, 2008년이 되어서야 제대로 돌아왔다. 일본은 1934년에 광화문앞길에 은행나무들을 대거 심었는데, 은행나무는 도쿄를 상징하는 도목이었다.

국립민속박물관 앞에 세워진 광화문은 한국전쟁 당시에 불에 타버렸다. 쿠데타로 정권을 잡은 박정희 정부는 경제부흥을 내세우며 모든 일을 빨리빨리 추진했다. 광화문 전체가 철근콘크리트로 새로 만들어졌는데, 이 광화문은 원래 자리가 아니라 북으로 11.2m, 동으로 13.5m 밀려 지어졌다. 자동차 통행에 방해가 된다는 이유였다.

더구나 박정희가 자신의 필체로 ‘광화문’ 한글을 써서 편액을 걸었다. 또 광화문앞길의 축도 일제강점기의 조선신궁 축을 그대로 따라 했다. 고증을 제대로 하지 않았던 것이다.

광화문앞길의 너비가 두 배로 확장되었다. 1952년에 100m로 늘리자는 서울시 도시재건계획이 수립되긴 했으나 실제 집행에 옮겨진 때는 박정희 시기였다. 1966년부터 길을 점차 넓히더니 1978년에 정말로 너비 100m로 왕복 16차선이 만들어졌다. 하지만 일제가 심었던 길 가운데의 은행나무는 부끄럽게도 그대로 남겨두었다. 은행나무가 심어져 있던 길 중앙에는 박정희가 좋아했던 이순신 장군 동상이 세워졌다. 1968년에 선정된 위대한 인물 15인 중에 이순신은 한 명이었다. 세종대왕 동상은 덕수궁에 세워졌다가 나중에 광화문광장으로 자리를 옮겼다.

철근 콘크리트 광화문은 2006년에 해체되어, 2010년에 제대로 된 광화문이 세워졌다. 석축은 도석수 임동조가, 문루는 도편수 신응수가, 그림은 단청장 양용호가 담당했다. 그리고 경복궁 중건 당시 어영대장이었던 임태영의 한자 글씨로 다시 써서 편액이 올라갔다. 문관이 아니라 무관이 글을 써야 나라 국방이 튼튼해진다고 믿었기 때문이다.

그런데 편액 복원 석 달만에 균열이 생기고 말았다. 목재를 너무 빨리 마르게 했기 때문이었다. 더구나 대목장 신응수가 금강송 나무를 빼돌렸기에 2022년에 국가중요무형문화재 자격을 박탈당했다. 또 추가 고증을 해보니 편액의 채색이 잘못 되었음이 입증되었다. 문화재청이 스미소니언박물관이 소장한 1893년 사진과 일본 와세다대학이 소장한 '경복궁 영건일기’로 검증해 보니 검은 색 바탕에 금박 글씨였다.

노무현 대통령 시기였던 2006년에 일제 잔재였던 은행나무가 모두 뽑히고 광화문광장과 지하에 해치마당이 조성되었다. 접근성이 좋아졌기에 사람들은 광장에서 여유롭게 시간을 보낼 수 있었다.

하지만 여전히 한계가 있었다. 지나치게 많은 행사로 역사문화 광장의 정체성이 훼손된다는 지적, 도로 중앙이라 시민 안전에 대한 우려, 그리고 지나친 집회, 시위로 인한 교통 체증과 소음 문제가 지적되었다.

2018년에 ‘광화문 광장 개선 종합기본계획’이 발표되었고 2020년에 ‘광화문 광장일대 변경계획’이 공개되었다. 서측 도로를 광장에 편입, 월대를 복원하기로 한 것이다. 그래서 2022년에 훨씬 넓어진 광장이 선보였다. 광장 조성 과정에 차도 아래에 있었던 사헌부 터가 온전하게 발굴되기도 하였다.

광화문 바로 앞에는 원래 월대(月臺)가 있었다. 주위 땅보다 약간 높게 조성되었고 난간도 있었다. 조선시대에는 월대에서 공식적인 행사를 벌였는데, 일제강점기에 월대를 해체하여 자동차 도로에 편입시켜버렸다. 그런데 2022년 현재 월대 복원 공사가 이루어지고 있다. 광화문 앞의 사직로가 약간 휘게 되니 교통 불편을 감수해야 한다. 하지만 앞으로 이 새로운 월대에서 여러 흥미로운 행사들이 많이 열릴 것이다.

광화문광장 동편의 건물 변화

광화문광장 주위 건물에도 시간이 흐르며 많은 변화가 생겼다. 동편을 보면 의정부 터에는 경기도청, 내무부 치안본부를 거쳐 시민열린마당으로 있다가 국가지정문화재 사적 제558호 ‘의정부지’로 지정되었다. 유적이 많이 나와 복원이 계속 연장되고 있다.

바로 남쪽에는 2012년에 개관한 대한민국역사박물관이 현재 들어서 있다. 원래 이조 자리였던 이곳은 1961년에 국가재건최고회의 청사였다가 경제기획원, 재무부, 그리고 문공부, 문체부로 바뀌었다.

대한민국역사박물관 건물과 함께 바로 옆에 지어진 쌍둥이 건물에는 USOM(주한미국경제협조처)가 입주했다가 주한미국대사관이 1970년에 들어섰다. 미국대사관은 근처 송현동이나 정동 선원전 터로 옮기려 했으나 불발에 그쳤고 용산 미군기지였던 캠프 코이너에 14층 신축 건물을 지어 2023년에 이전할 예정이다.

1984년에 신축된 KT광화문 건물은 원래 호조 자리였다. 그후 경성법학전문학교, 전매국을 거쳐, 서울중앙전신국, 국제통신센터가 있었다. 현재 리모델링 공사로 인해 가림막이 설치되어 있는데 밤에는 각종 영상이 비춰지는 ‘미디어파사드(Media Façade)’로 변모해 있어 시각적인 즐거움을 주고 있다.

현재 교보빌딩 자리에는 조선시대에 기로소가 있었다. 정2품 이상의 문관(판서, 판윤, 대제학 등이 해당) 중 70세 이상이 되면 우대를 해주었던 관청이 기로소(耆老所)다. 그후 상공부, 문교부, 저금보험관리국, 체신부가 들어서기도 하였다. 교보빌딩 앞에는 고종 즉위 40주년을 맞이하여 세운 고종 칭경기념비가 자리잡고 있다.

주한미국대사관과 KT광화문 빌딩 사이로는 삼봉로라는 길이 있다. 삼봉은 정도전의 호다. 현재 종로구청을 신축하고 있는데 그 자리가 바로 정도전이 1394년부터 4년 후 이방원이 보낸 자객에게 암살 당했을 때까지 살았던 집이었다. 이 집에는 말을 길렀던 마구간이 있었는데 그런 이유 때문인지 왕실의 말과 마구를 관리하는 관청인 사복시(司僕寺)가 들어섰다. 일제강점기에는 군마대, 해방 후에는 서울지방경찰청 기마대가 있었다. 근처에 이마(利馬)빌딩은 바로 그런 연유로 ‘말에 이롭다’는 의미의 빌딩 이름이 지어졌다.

광화문광장 서편의 건물 변화

광화문광장의 서편의 가장 북쪽은 조선시대에 삼군부 자리였다. 삼군부는 현재의 합참에 해당된다. 세종로 건너편에는 의정부가 있었다. 무관과 문관의 최상층 조직을 광화문에 가장 가깝게 자리 잡게 했던 것이다. 삼군부가 없던 시기에는 예조 자리였다.

삼군부 청사 건물은 일제강점기에 대부분 철거되어 조선보병대로 사용되다가 해방 이후 체신 관청으로 사용되었다. 중앙청 공간이 비좁아 1966년 종합청사 건립 계획이 수립되어 1970년에 정부종합청사가 지어졌다. 행정부가 세종시로 옮겨지고서 2013년부터 현재까지 정부서울청사로 사용되고 있다.

정부서울청사의 남쪽에 별관이 있는데 외교부가 들어서 있다. 경복궁 서쪽에 창성동 별관도 따로 있다. 한때 별관 부지에 서울시 교통방송국이 있다가 남산을 거쳐 현재 상암동으로 이전했다.

현재 세종로공원과 지하에 주차장으로 사용되는 공간에는 사헌부가 있었다. 선악을 구별하는 영물인 해태(해치)가 사헌부의 상징이었다. 사헌부에서 가장 높은 대사헌은 관복의 앞에는 해태 문장을 달았다. 사헌부 관리는 해태가 들어가 있는 관모를 써야만 했다. 사헌부 관리가 관모를 안 쓰고 다닌다고 질책했다고 한다. 사헌부 부지에는 그후 헌병사령부를 거쳐 서울시경 교통순찰대, 외무부 여권과 청사, 광화문전화국이 있었다.

세종문화회관 건물은 웅장한 규모를 자랑하고 있다. 서울시 산하로 있다가 현재 재단 형태로 운영되고 있다. 1961년에 서울시민회관이 세워졌으나 1972년에 화재로 모두 소실되었고 현재 건물이 1978년에 새로 만들어졌다. 조선시대에는 병조가 오랫동안 있었으며 그후 군부, 친위부, 경성중앙전화국 광화문분국, 주차군 사령부 부속청사, 체신국 본관이 자리 잡았었다.

광화문사거리에 가까운 현대해상 광화문사옥은 원래 현대그룹과 현대건설 본사였다. 1976년에 완공된 이 건물은 1983년에 현대건설이 계동사옥으로 이전하고 나서 1992년 정주영 회장이 국민당 소속으로 대통령 후보로 나왔을 때 국민당사로 잠시 사용되기도 하였다. 현대해상이 2001년에 이 건물을 매입하여 리모델링 이후 지금도 사용하고 있다.

광화문앞길 관련 여러 책

광화문과 앞길에 대한 책은 여럿 나왔다. 비교적 최근에 나온 책들이 많다. 광화문광장이 조성된 지 오래되지 않았기 때문이다. 가장 추천할 만한 책은 서울역사편찬원에서 출간한 《광화문앞길 이야기》다.

1992년부터 서울시 공무원으로서 광화문앞길을 제대로 복원하는데 총력을 기울인 유길상님이 쓴 《세종로의 비밀》은 길지 않으면서 압축적이기도 하고 잘 알려지지 않은 비사가 많아 추천한다.

조선시대에 관아들이 밀집되어 있던 육조거리를 보다 자세히 들여다 보고 싶다면 서울역사박물관에서 펴낸 《한양의 중심 육조거리》를 추천한다. 이순우님이 쓴 《광화문 육조앞길》도 있다. 육조거리에 포진한 조선시대 관청 외에도 폭넓게 모든 관청을 알고 싶다면 서울역사편찬원에서 펴낸 《조선시대 서울의 관청》이 적절하다.

광화문은 경복궁의 정문이므로, 경복궁에 대한 책을 읽어도 도움이 된다. 최준식님의 《경복궁 이야기》는 얇기도 하고 친절하게 설명되어 있어 읽기에 부담 없다. [사사건건 경복궁]은 17년간 자원봉사로 궁궐지킴이를 했던 양승렬님이 썼다. 김동욱님의 《서울의 다섯 궁궐과 그 앞길》은 경복궁뿐만 아니라 다른 궁궐 네 곳(창덕궁, 창경궁, 경희궁, 덕수궁)과 그 앞길도 함께 소개하고 있어 시공간 감각을 얻기에 좋다.

광화문의 편액 자체 복원에 대해 알고 싶다면 《광화문의 부활, 잃어버린 빛을 찾다》를 추천한다. 영국인 하워드 리드(Howard Reid)가 쓴 책으로 찰스 왕세자(이제 찰스 3세)가 자선 목적으로 만든 왕세자 자선재단(Prince's Charities Foundation)이 후원한 걸작 시리즈의 하나였다. 하워드 리드가 감독하고, 웨스트파크픽쳐스가 다큐 영상물을 제작하면서 책으로도 펴냈다.

- 광화문과 앞길 관련 책 -

[광화문앞길 이야기], 서울역사편찬원, 2021년.

[세종로의 비밀], 유길상 지음, 중앙북스, 2007년.

[광화문과 정치권력], 하상복 지음, 서강대학교출판부, 2010년.

[한양의 중심 육조거리], 서울역사박물관 지음, 서울역사박물관, 2020년.

[광화문 육조앞길: 근대서울의 역사문화공간], 이순우 지음, 하늘재, 2012년.

[광화문의 부활, 잃어버린 빛을 찾다], 하워드 리드 지음, 중앙일보, 2010년.

[조선시대 서울의 관청], 서울역사편찬원 지음, 서울역사편찬원, 2019년.

[한양의 탄생: 의정부에서 도화서까지 관청으로 읽는 오백년 조선사], 서울학연구소 (엮음) 지음, 글항아리, 2015년.

[서울의 다섯 궁궐과 그 앞길], 김동욱 지음, 도서출판 집, 2017년.

[경복궁 이야기], 최준식 지음, 주류성, 2020년.

[사사건건 경복궁: 궁궐 길라잡이, 조선 역사의 빗장을 걸다], 양승렬 지음, 시대의창, 2021년.